Werbegrafik aus einem Prospekt von Dennert & Pape (DUPA), Jahr

unbekannt

Doch vor etwa 80 Jahren ging es zunächst erst einmal darum, den Rechenschieber in die Schule einzuführen. Seine Akzeptanz als neues Lernmittel wurde damals unter den Pädagogen sehr kontrovers diskutiert.

Werbegrafik aus einem Prospekt von Dennert & Pape (DUPA), Jahr unbekannt

Etwa gegen Ende der 1920er Jahre begann man verstärkt in Vorträgen und Schriften die Vorteile des Stabrechnens für den Gebrauch an Schulen bekannt zu machen. Albert Rohrberg war zu jener Zeit ein bekannter Wegbereiter. Sehr aufschlussreich ist sein Buch "Der Rechenstab im Unterricht aller Schularten" (München 1929). Darin wird beschrieben, wie er noch gegen erhebliche Widerstände argumentieren musste, um den besonderen pädagogischen Wert des Rechnens mit diesem Gerät hervorheben zu können. Er wandte sich gegen die Behauptung, der Rechenschieber sei nur ein Rechenknecht zur Mechanisierung der Rechenarbeit. Statt dessen sprach er von der Möglichkeit, dass der Rechenschieber gerade zum Gegenteil herausfordere, nämlich zu einer Vergeistigung des Rechenprozesses. Was damit gemeint war, kann jeder nachvollziehen, der während seiner Schul- und Ausbildungszeit bzw. beim praktischen Rechnen den Rechenschieber benutzt hat. Es geht um das unvermeidliche geistige Vorwegnehmen (Abschätzen) des Rechenvorgangs, damit am Ende die Kommastelle richtig gesetzt werden kann.

Rohrberg setzte sich sehr für die Einführung des Rechenschiebers in allen Schularten ein. Er machte konkrete Vorschläge, welcher Rechenschieber in den verschiedenen Schularten und Klassenstufen am besten geeignet sei und hat auch selbst einen Rechenschieber für den Gebrauch an Handelsschulen entwickelt (siehe weiter unten). Selbst über günstige Beschaffungsmöglichkeiten hat er sich geäußert. "Ich bin der Ansicht, daß der Stab ein Lernmittel ist, wie andere auch; und weil die Eltern sich nicht sträuben dürfen, für ein Buch, einen Atlas, ein Reißzeug, einen Tuschkasten, für Sportkleidung u.a.m. die erforderlichen Beträge aufzuwenden, so dürfen sie es auch nicht bei einem Rechenstabe" (Rohrberg 1929, S. 15).

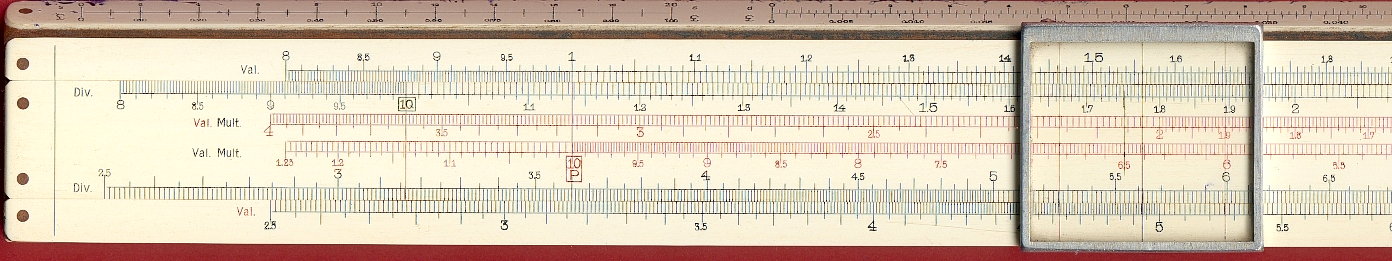

Die Hersteller von Rechenschiebern hatten seinerzeit im Wesentlichen nur die universell einsetzbaren Skalensysteme "Mannheim" und "Rietz" im Angebot. 1934 kam mit dem System "Darmstadt" eine Weiterentwicklung hinzu. Eine Ausnahme war der von A.W. Faber schon in den 20er Jahren angebotene kaufmännische Rechenschieber "Columbus System Rohrberg". Auf diesem Wissens- und Erfahrungsbestand aufbauend wurden bis zum Ende der Rechenschieber-Ära etwa Mitte der 1970er Jahre die Skalenbilder von Schul-Rechenschiebern in verschiedenen Varianten gestaltet.Hier drei Beispiele von früheren Schul-Rechenschiebern:

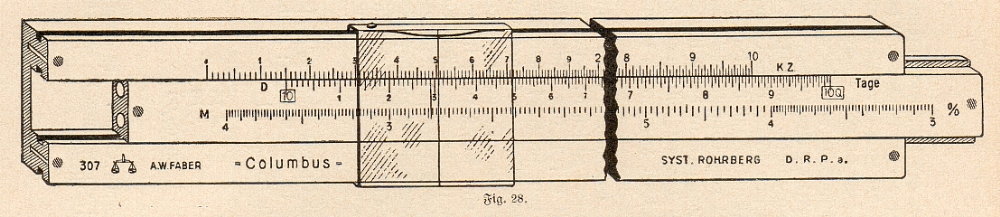

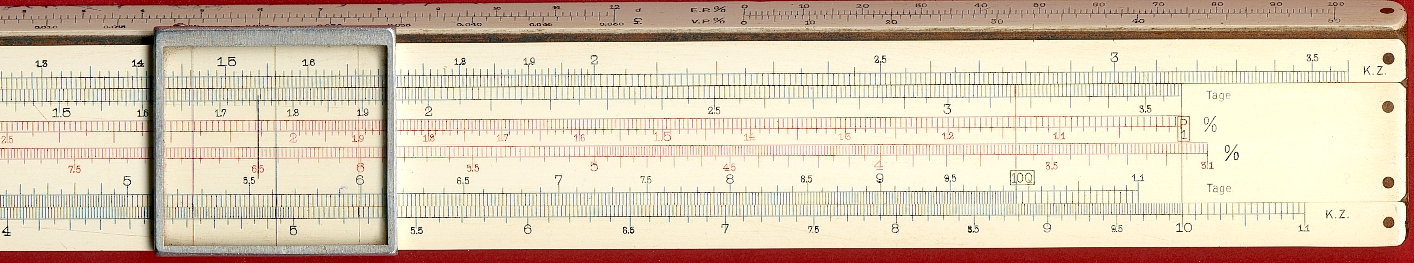

Dies ist eine Abbildung des oben erwähnten, von Rohrberg konstruierten

Rechenschiebers für Handelsschulen (Abbildung aus Rohrberg [1929]

S. 64). Die Skala M auf der Zunge hat zwei gegenläufige Teilungen

und dient im Zusammenhang mit der Skala D zu Berechnung der Zinsen für

jede Tageszahl.

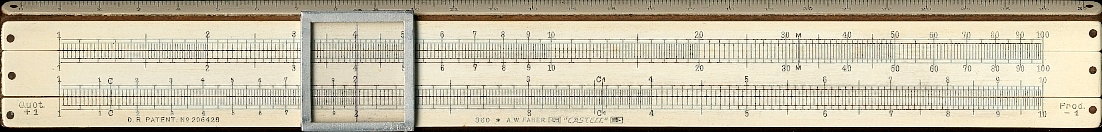

Zum Vergleich: hier ist die professionelle Ausführung des Faber

Castell 342/N "Columbus", System Rohrberg

Der "Columbus" ist ein Präzisionsrechenstab für Kaufleute,

System Rohrberg mit einer besondereren Skalenanordnung für

Zinsrechnungen.

Der Rechenschieber hat im Prinzip nur zwei gleichlaufende und eine

reziproke

Teilung. Der höheren Genauigkeit wegen ist die Teilungslänge

verdoppelt, also auf 500 mm gestreckt worden. Diese Länge wurde dadurch

erreicht, dass die Teilungen an der oberen Gleitfuge in der Mitte

abgebrochen

und die zweite Hälfte an der unteren Gleitfuge untergebracht wurde.

Durch diesen Kunstgriff konnte die Gesamtlänge des Rechenschiebers

auf 385 mm beschränkt bleiben. Herstellungsdatum 7-1935. Material:

Birnbaum.

The "System Rohrberg" has special scales for computation of

interests.

The slide rule has in principle two scales running from left to right

and

one inverted sclale (reciproce). But because of higher precision the

total

length of the scales are doubled to 500 mm. Thererfore the scales are

split

into an upper half and into a lower half. This the reason that the

length

of the slide rule is 385 mm only. Date of manufacturing: July 1935.

Material:

pear-tree.

For use at commercial schools a more simpler version of the

"Columbus"

has a scale length of 250 mm only (type 307).

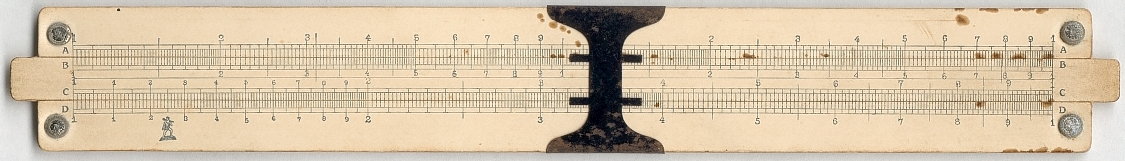

Schul-Rechenschieber aus Pappe

Von der Fa. Gebr. Wichmann in Berlin wurde um etwa 1910 dieser aus

Pappkarton gefertigte Schul-Rechenscheiber vertrieben, (Typ Nr. 431,

Teilungslänge

250 mm). An den Enden ist der Stab vernietet, um ein Aufplatzen des

Kartons

zu verhindern. Auffällig ist der "Nasenläufer" aus Blech, bei

dem an den linken oder rechten Kanten abgelesen wird. Für Schulzwecke

war bei dieser sehr einfachen und billigen Ausführung die

Ablesegenauigkeit

gerade noch ausreichend. Der Kaufpreis betrug damals 1,25 Mark.

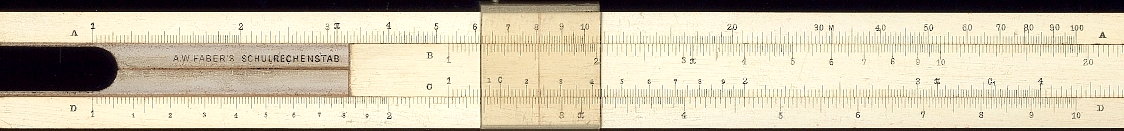

Schul-Rechenschieber aus Holz

Dieser Rechenschieber ist seinem Produktnamen entsprechend, auch als

Schulrechenstab ausgewiesen. Es handelt sich um das Modell 52/91 von

A.W.Faber

aus dem Jahre 1937. Material Holz ohne Zelluloidauflage. Die

Skalenaufteilung

entspricht der des Typs Nr. 360, jedoch das Skalenbild ist grafisch

klarer

und übersichtlicher gestaltet.

In den Jahren nach dem 2. Weltkrieg begannen die Hersteller verstärkt mit der Produktion von modernen Schul-Rechenschiebern aus Kunststoff. Die Angebotspalette wurde umfangreicher und entwickelte sich zu einem didaktisch aufbauenden System mit immer komplexer werdenden Skalenbildern. Einerseits war eine stetige Anpassung an Schulstufen notwendig, andererseits verlangten verschiedene Schularten auch besondere Ausführungen für ihre spezifischen Anwendungsfälle (Naturwissenschaften, Technik, Handel). Das Erreichen einer möglichst hohen Stufe der "Rechenschieber-Kunst" wurde natürlich auch von den Herstellern aufmerksam verfolgt, lag es doch in ihrem Interesse, einen problemlosen Übergang zu den "Nicht-Schul-Rechenschiebern" für spätere berufliche Anwendungen zu schaffen. Typische Beispiele für das Ende der Entwicklung waren der "ARISTO-Trilog" von Dennert & Pape sowie der "D-Stab" von Faber-Castell; beide Modelle unterschieden sich nur noch wenig von den technisch-naturwissenschaftlichen Rechenschiebern für Studium und Beruf. Mit begleitender Literatur (z. B. "Mitteilungen für die Schulpraxis" von ARISTO oder "Rechenstab-Brief" von Faber-Castell) wandte man sich an das Lehrpersonal aller Schularten und erläuterte das gestufte und aufbauende Prinzip der verschiedenen Typen von Schul-Rechenschiebern. Ebenso wurden von fast allen Schulbuchverlagen verschiedenste Lern- und Übungsbücher angeboten (siehe Literaturverzeichnis ).

Hier geht es zu den Abbildungen von einigen

Demonstrations-Rechenschiebern des Herstellers

Dennert&Pape (ARISTO)

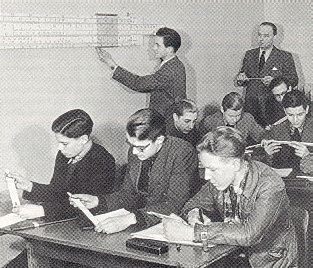

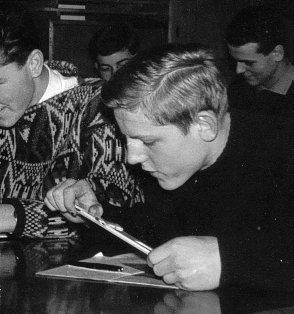

Gestellte Unterrichtssituation für ein Foto auf der

Titelseite der ARISTO-"Mitteilungen für die Freunde

des Hauses Dennert & Pape - Hamburg".

Schulausgabe Nr. 3, April 1954

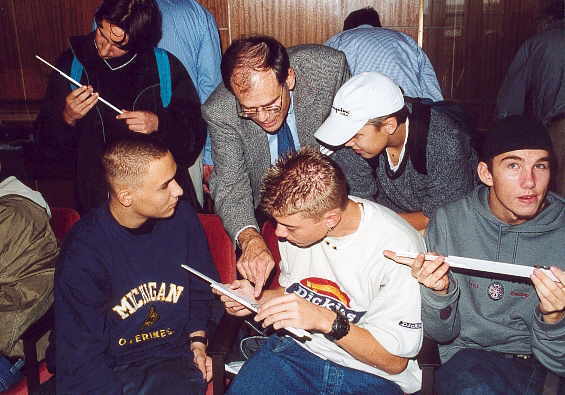

Echter Foto-Schnappschuss: der Autor während des

Unterrichts in einer Hamburger Berufsschule (1961)

Der Gebrauch von Rechenschiebern als Lernmittel nahm ab etwa Mitte der 1970er Jahre rapide ab, da elektronische Taschenrechner den Markt sehr schnell eroberten. An den Schulen wurde eine Zeit lang noch heftig über die Zulässigkeit der neuen Rechner diskutiert. Hier wiederholte sich auffällig die Geschichte (siehe oben). Schritt für Schritt hat man die neue Entwicklung akzeptiert; sie war schließlich nicht aufzuhalten. (Informationen über ARISTO Taschenrechner: klick)

Eine ganze Schülergeneration atmete auf - und das war's!

Wenn man heute Menschen befragt, die den Rechenschieber in ihrer Schulzeit kennengelernt haben, bekommt man sowohl Zustimmung als auch Verständnislosigkeit zu hören. Erstere haben den Rechenschieber als sehr effektives Rechenhilfsmittel in Erinnerung und erwähnen ausdrücklich, dass ihnen damit der Rechenvorgang transparenter und nachvollziehbarer erschien. Letztere antworten häufig in der Weise: "Ich habe nie verstanden, wie das Ding funktioniert". (Da fragt man sich unwillkürlich, was die Lehrer denn bei einem Teil ihrer Schüler möglicherweise 50 Jahre lang falsch gemacht haben :-)

| September 2001:

Etwa 30 Jahre nach dem Verschwinden des Rechenschiebers lernten Münchener Schüler ein ihnen völlig fremdes Rechengerät kennen. Im Rahmen des "Internationalen Treffens der Rechschieber- und Rechenmaschinensammler IM 2001" im Deutschen Museum München haben die Jugendlichen auf einer extra für sie organisierten Übungsveranstaltung selbst herausgefunden, dass eine Addition der Strecken "2" und "3" nicht 5 ergibt, sondern 6. Sie merkten, dass auf dem Rechenschieber logarithmische Skalen addiert werden und dass dadurch eine Multiplikation zustande kommt. Mit Unterstützung der anwesenden Fachleute lernten sie noch weitere Rechenverfahren kennen, die sich auf dem Rechenschieber einfach und schnell ausführen lassen. Bemerkenswert war vor allem, dass anlässlich dieser Veranstaltung jedem der fast 100 Schüler von Frau Irene Dennert ein Rechenschieber ARISTO Rietz 99 persönlich übergeben und geschenkt wurde. |

|

Literaturauswahl: Schul-Rechenschieber

| Apel, Gustav: Stabrechnen durch Üben. Braunschweig; Westermann 1963 |

| Boden, Fritz: Der kaufmännische Rechenstab. Freiberg i. Sa.: Verlagsanstalt Ernst Mauckisch 1936 (Fotokopie vom Museum der Arbeit in Hamburg) |

| Böhme, G.: Der Rechenstab in der Mathematik - Lernprogramm. Stuttgart; Klett 1969 |

| Buckel, Friedrich W.: Rechnen mit Stab und Taschenrechner. Hueber-Holzmann-Verlag München 1975 |

| Fricke, H. W.: Der Rechenschieber. Leipzig; Fachbuchverlag, 1952 |

| Hassenpflug, Otto: Der Rechenstab ARISTO STUDIO. Hamburg: ARISTO-Werke Dennert & Pape 1966 |

| Holm, Otto: Stabrechnen - Technische Unterrichtsbriefe des Systems Karnack-Hachfeld. Potsdam; Verlag Bonnes & Hachfeld, 1941 |

| Kleiner, Elisabeth / Kradolfer, Peter: Wegmarken der Technikgeschichte, Teil 1. Eine interdisziplinäre Unterrichtseinheit für Französisch, Geschichte, Informatik und Mathematik. Aarau (Schweiz), Verlag Sauerländer, 1996 |

| Lowisch, Johann: Fachrechnen für Technische Zeichner. Weinheim; Beltz 1958 (im Anhang eine 20seitige Anleitung für das Stabrechnen) |

| Marks, Robert: Deutsche Taschenbuchbearbeitung der amerikanischen Originalausgabe "Simplifying the Slide Rule" von Eduard Oetling. Humboldt-Taschenbuch 181, ARISTO-Sonderausgabe. München 1972 |

| Nestler: Anleitung zum Gebrauche des Rechenschiebers. Lahr i.B.; Verlag der Fabrik von Albert Nestler 1904 |

| Nestler, Albert AG: Der logarithmische Rechenschieber und sein Gebrauch. 3.Aufl. Lahr: Albert Nestler AG 1941 |

| Rieck, Wilhelm / Rieck, Ilse: Stabrechnen in Theorie und Praxis. Ein Lehrbuch mit vielen Aufgaben aus Naturwissenschaft und Technik. Hamburg; Handwerk und Technik 1971 |

| Rohrberg, Albert: Der Rechenstab im Unterricht aller Schularten. Berlin und München: Oldenbourg 1929 |

| Schröter, Gerhard und Charlotte: Rechnen mit dem Rechenstab - Lernprogramm. Braunschweig; Westermann 1967 |

| Zauner, Friedrich: Der kaufmännische Rechenstab. Hamburg: ARISTO-Werke Dennert & Pape 1966 |

|

|

|

Impressum und

Datenschutzerklärung